Sin dalla sua comparsa come keyword di tendenza nel settore dell’online advertising e del digital marketing più in generale, circa nel 2013, c’è sempre stata una grande confusione attorno alla definizione di native advertising.

Cos’è il native advertising? Una forma di display advertising “evoluta” che assume le sembianze di un contenuto organico senza voler apparire come pubblicità? Oppure è semplicemente la traslazione nel contesto digitale del classico publiredazionale (o advertorial) delle riviste cartacee? È entrambe le cose, o è un’altra cosa ancora? Forse la stessa “segretezza” con cui il native advertising vuole apparire agli occhi dei consumatori è la stessa segretezza che confonde gli operatori del settore digital.

Prima di spiegare nel dettaglio cos’è e cosa non è “native advertising”, è bene avvisare sin da subito di un dato di fatto: il native advertising può essere davvero moltissime cose. Può assumere diversi formati in altrettanti contesti. Tanto che esistono moltissime etichette per definire “native”: contenuto editoriale sponsorizzato, branded content, in-feed advertising, sponsored widget, ecc. Rientrano nel “native advertising” persino gli annunci sponsorizzati dei motori di ricerca e la social advertising sui social network.

Questo perché il native advertising è un concetto ampio (ma c’è chi sta lavorando per restringerne il campo di applicazione), e non è immediatamente categorizzabile all’interno di un singolo canale di diffusione di un contenuto.

La definizione di native advertising

In letteratura di management vi sono molte definizioni autorevoli di native advertising. Ad esempio, secondo Joel dell’Harvard Business Review (2013), il native advertising è riconducibile ad un formato pubblicitario creato per un mezzo specifico in termini di formato tecnico e di contenuto, dove entrambi gli aspetti sono “nativi” rispetto al canale in cui appaiono, e inadatti ad apparire in un contesto diverso. Si può cioè parlare di native advertising solo quando c’è unicità sia dal punto di vista tecnico – la piattaforma in cui viene inserita la pubblicità – sia dal punto di vista di contenuto – che non viene replicato in altri formati.

Secondo Campbell e Marks (2015), il native advertising è una forma pubblicitaria online desiderata dai consumatori che appare nel mezzo di un flusso organico di contenuti. Si tratta cioè di una forma unica di pubblicità online in cui il consumatore dà il permesso all’inserzionista di comunicare con lui, e il formato pubblicitario minimizza il disturbo dell’esperienza dell’utente in cui si inserisce. L’aspetto più importante, in questa seconda definizione, risulta essere quindi la valorizzazione della user experience, con il duplice scopo da un lato di ottimizzare la probabilità che un contenuto pubblicitario venga visualizzato, e dall’altro di renderlo più rilevante per il consumatore.

La natura di questa disciplina non appare di certo nuova: basti pensare al classico publiredazionale nelle riviste cartacee, come già accennato in questo precedente articolo sul native advertising editoriale. Ciò che cambia, nel contesto digitale, è l’organicità con cui un contenuto di native advertising si inserisce nel flusso di navigazione dell’utente, ove la distinzione tra mero contenuto editoriale e contenuto editoriale sponsorizzato appare davvero sfumata – nonostante la necessità “deontologica” di contrassegnare tale contenuto, appunto, come “sponsorizzato”, ossia pagato da un’azienda inserzionista.

L’aspetto rilevante del concetto di native advertising, dunque, riguarda l’interesse che un utente esprime verso un contenuto editoriale. Appunto perché non si tratta di un concetto nuovo, è curioso riportare che già il celebre pubblicitario David Ogilvy avesse detto decenni fa:

It has been found that the less an advertisement looks like an advertisement and the more it looks like an editorial, the more readers stop, look and read. Therefore, study the graphics used by editors and imitate them. Study the graphics used in advertisements, and avoid them.

I formati del native advertising

Il native advertising ha avuto molteplici applicazioni sin dalla comparsa di formati simili negli anni scorsi. Ma si torna sempre al dubbio primordiale: cosa è native advertising, e cosa non lo è? Proprio per identificare con precisione i confini della definizione di questo(i) nuovo(i) formato(i), nel 2013 l’Internet Advertising Bureau (IAB) ha istituito una task force, da cui è emerso un white paper che risulta di riferimento per gli operatori del settore pubblicitario. Quali sono gli obiettivi e le forme in cui un’azienda può fare native advertising? Si parte da queste sei domande:

- La pubblicità si adegua al design della pagina web in cui è inserita? Si inserisce nel flusso di navigazione dell’utente o al di fuori?

- La pubblicità funziona nello stesso modo in cui funzionano gli altri elementi presenti nella pagina in cui è posizionata? Garantisce lo stesso tipo di esperienza di fruizione del contenuto, ad esempio un articolo all’interno di una pagina che contiene altri articoli, oppure è diversa?

- Il comportamento dell’unità pubblicitaria si adegua a quello dei contenuti circostanti? È lo stesso, ad esempio il contenuto è collegato all’interno dello stesso sito, oppure invia a un altro sito?

- La posizione della pubblicità è garantita in una pagina specifica o in una sua sezione o nel sito, oppure è presente in un network di siti? Che tipo di targeting è possibile effettuare?

- Quali metriche sono tipicamente utilizzate per misurare il successo della pubblicità? È più probabile che vengano utilizzate metriche tipiche delle prime fasi del customer journey (visualizzazioni, coinvolgimento, tempo passato sulla pagina) oppure delle fasi finali (download, rilascio di un contatto, registrazione, vendita)?

- La disclosure (un’etichetta per cui si rivela che il contenuto è una pubblicità) è chiara e risaltante?

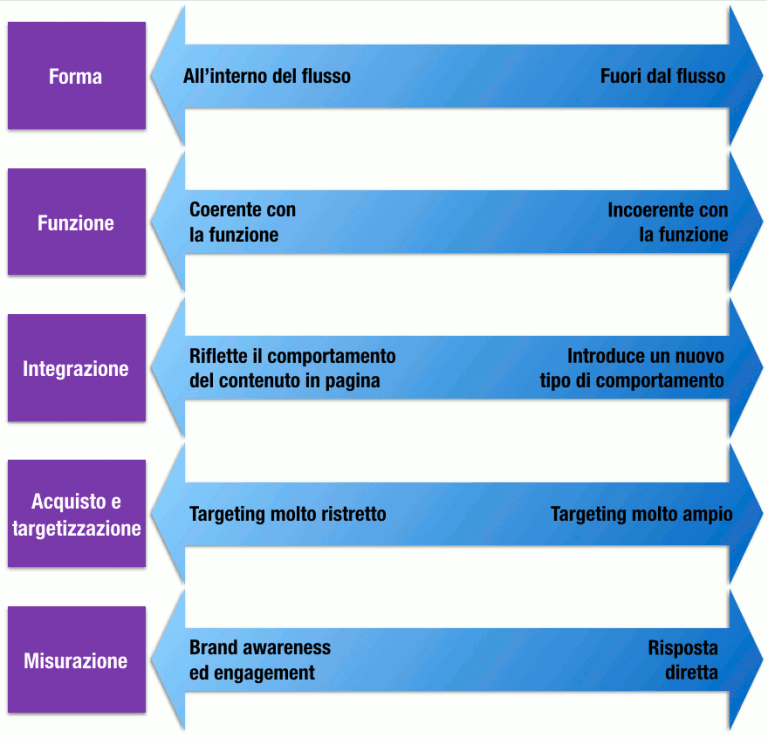

Figura 1. I sei aspetti che contraddistinguono il native advertising. Fonte: IAB (2013), rielaborazione personale dell’autore.

Per agevolare l’identificazione delle pubblicità con il formato native, la task force di IAB ha proposto uno schema che si basa sui continuum presenti in figura, legati ai due estremi delle risposte alle domande riportate nell’elenco puntato. Più le risposte si posizionano nella parte sinistra del continuum, più la forma pubblicitaria risponde a un obiettivo “nativo”.

Sulla base della risposta a questi quesiti, la task force dell’Internet Advertising Bureau ha definito sei tipi di pubblicità che si identificano con il native advertising e rispondono a un obiettivo nativo.

1 – Unità pubblicitarie in-feed

Le unità pubblicitarie in-feed sono la tipologia di native advertising che presenta più varietà al proprio interno. Si parte, infatti, dagli articoli sponsorizzati all’interno dei siti editoriali, per arrivare fino al social advertising. La forma più “pura” di native advertising è però quella degli articoli sponsorizzati all’interno di un sito editoriale. Gli articoli sponsorizzati sono una forma endemica di pubblicità in-feed: si inseriscono, cioè, in modo naturale tra i contenuti di un editore. Spesso i contenuti vengono prodotti dalla redazione dell’editore per avere uno stile simile agli articoli circostanti, sono collegati a una pagina all’interno del sito così come avviene per ogni altro articolo al suo interno, vengono venduti con un posizionamento garantito in modo che l’azienda sappia esattamente cosa si trova intorno, e vengono misurati con delle metriche di engagement (ad esempio, condivisioni della pagina sui social network da parte degli utenti).I primi editori che hanno proposto questo formato pubblicitario native sono Buzzfeed, Forbes BrandVoice e Mashable.

2- Annunci sponsorizzati sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca

Gli annunci sponsorizzati sulle SERP tipicamente si trovano all’inizio della pagina dei risultati dopo che un utente ha digitato una chiave di ricerca, se un’azienda sta pagando per il posizionamento del proprio annuncio rispetto a un determinato set di parole chiave. Questi annunci si considerano “native” perché hanno lo stesso aspetto dei risultati di ricerca “organici”, con l’unica differenza nell’aspetto che c’è una disclosure, in cui viene precisato che si tratta di un risultato sponsorizzato.

3- Recommendation widgets

Gli online reccomendation widgets sono integrazioni di link pubblicitari che solitamente si posizionano alla fine del corpo di un articolo in un sito editoriale, con lo scopo di consigliare altri contenuti simili o correlati a quelli appena letti, oppure a pubblicità del brand che possono risultare affini rispetto all’audience di riferimento del sito. Sebbene i link di collegamento rimandino a un sito esterno, si parla lo stesso di native advertising per la modalità in cui si inseriscono naturalmente nel flusso di navigazione della pagina. Mancano tuttavia tutti gli altri aspetti prima citati. È la forma di native advertising che più si avvicina al display advertising: la differenza non sta solo nella minore invasività del contenuto pubblicitario, ma anche negli obiettivi della campagna. Gli obiettivi dei reccomendation widgets, infatti, diversamente dai banner pubblicitari, riguardano il coinvolgimento dei lettori, e la metrica utilizzata per misurare il successo della campagna pubblicitaria si basa sulle visualizzazioni invece che sul numero di clic. Proprio per la somiglianza di questo tipo di native advertising con il display advertising, l’intermediario non è un editore, ma un’azienda specializzata che gestisce un network e permette l’incontro tra i siti editoriali che offrono lo spazio e le aziende che cercano uno spazio per inserire la pubblicità. Le aziende più specializzate in questo tipo di attività sono Outbrain, Taboola e Ligatus.

4- Liste sponsorizzate

Le liste sponsorizzate sono liste di prodotti di aziende che si trovano all’interno di siti che non hanno un contenuto editoriale e hanno un collegamento con una landing page dell’azienda, ma che tuttavia sono progettate per adattarsi all’esperienza di navigazione del sito stesso. Degli esempi sono le promoted list all’interno di un marketplace.

5- Pubblicità in-ad

Le pubblicità in-ad sono un contenitore pubblicitario posizionato al di fuori del flusso di contenuti editoriali, ma ha dei contenuti contestualmente rilevanti al suo interno. Tuttavia presenta dei collegamenti esterni al sito, anche se per come viene misurata l’efficacia della pubblicità e per come viene targetizzato, è inserito all’interno delle pubblicità native.

6- Pubblicità “custom”

Le pubblicità “custom” sono tutte quelle forme di pubblicità native che stanno al confine, che come caratteristica di inclusione devono assolutamente avere quella della chiara targetizzazione.

I sei tipi di pubblicità native sono stati presentati in ordine decrescente di rilevanza rispetto alle caratteristiche chiave del native così come definite dall’Internet Advertising Bureau. Ciò ha reso evidente che una pubblicità native è tale quando:

- presenta un formato che si adegua al design della pagina ed è all’interno del flusso di navigazione dell’utente, facendo percepire la pubblicità come organica e non interruttiva;

- è inserita all’interno di un contesto dove potrebbe non essere riconoscibile come tale, ed è coerente con gli altri elementi all’interno della pagina;

- è circondata da contenuti dello stesso tipo e non è irrispettosa della user experience;

- è posizionata all’interno di una pagina, di una sezione o di un sito che è coerente con il target pubblicitario dell’azienda inserzionista;

- viene misurata con metriche di brand engagement relative alle prime fasi del customer journey, quali visualizzazioni di pagina, apprezzamenti, condivisioni e tempo passato all’interno della pagina.

Alla luce di queste caratteristiche, la forma di native advertising più “nativa” e “pura” delle altre è senz’altro quella dei contenuti editoriali sponsorizzati all’interno dei siti editoriali, una sottospecie del primo formato individuato dall’Internet Advertising Bureau e definito come unità pubblicitarie in-feed.

Il native advertising come “contenuto editoriale sponsorizzato”

A seguito del primo playbook del 2013, nel 2015 l’Internet Advertising Bureau ha rilasciato un approfondimento sulle unità pubblicitarie in-feed (IAB, 2015), con gli obiettivi di:

- concentrarsi nello specifico sulla tipologia di native advertising maggiormente riconosciuta come tale dagli esperti del settore

- dettare delle linee-guida utili addetti per adeguare coerentemente il native advertising all’interno dell’esperienza di navigazione del sito

- permettere all’inserzionista di raggiungere i propri obiettivi con maggiore efficacia.

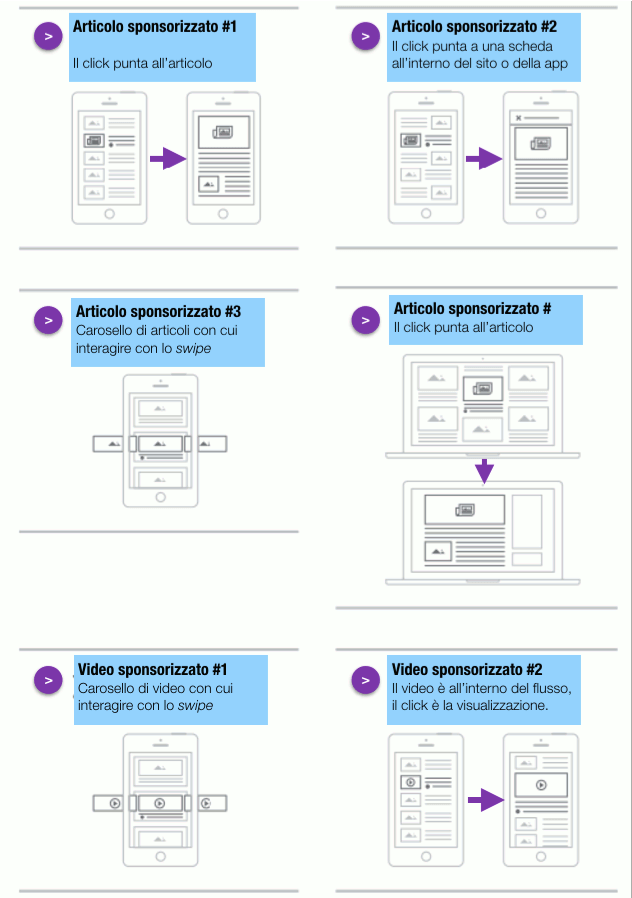

Riprendendo la differenza tra content feed, social feed e product feed, per ogni tipologia di contenuto pubblicitario native all’interno del flusso di una pagina web, IAB fornisce degli esempi di schermate in cui la pubblicità non risulta invasiva. Quello che segue è un esempio di come il native advertising può essere visualizzato in modo accettabile secondo gli standard dell’IAB, e di come quindi il native advertising si possa inserire organicamente all’interno della pagina web di un sito editoriale:

Figura 2. Tipologie di in-feed native advertising. Fonte: IAB (2015), rielaborazione personale dell’autore.

Dopo avere provato a definire il native advertising, risulta ora utile definire cosa sono i contenuti editoriali sponsorizzati: si tratta di pubblicità inserite all’interno di un mezzo editoriale nella forma di contenuti editoriali che assomigliano agli altri contenuti che dovrebbero apparire nella stessa pagina. Un utente o lettore si dovrebbe trovare a fruire di questo contenuto nelle stesse modalità in cui leggerebbe un altro articolo di quel portale, a seguito del fatto che un brand ha deciso di posizionare un suo contenuto in quel modo. A muovere le intenzioni dell’azienda in questo senso dovrebbe essere un’assonanza tra l’audience della testata editoriale in cui ha deciso di posizionarsi e il proprio target-audience della comunicazione per un particolare obiettivo (Relevance, 2015).

Lazauskas di Contently (2015) identifica il native advertising appunto con gli articoli sponsorizzati, prodotti dal brand oppure da un editore e pubblicati sulla piattaforma di un unico singolo editore. Secondo la ricerca, le aziende editoriali che hanno più ricavi da questa forma di pubblicità sono BuzzFeed, The New York Times, The Wall Street Journal e The Atlantic. Lazauskas ha compiuto una fondamentale ricerca, dove la domanda iniziale, posta a più di 500 utenti statunitensi dopo essere stati esposti allo stimolo visuale di un articolo visuale proveniente dalle testate editoriali sopra citate, era: “i consumatori interpretano il native advertising come una pubblicità o come un articolo editoriale?”

Il risultato più importante della ricerca riguarda il fatto che, su tutti gli articoli testati, i consumatori tendono a identificare il native advertising come un articolo, invece che come una pubblicità.

Se questo pone problematiche relative alla disclosure e alla credibilità della fonte originaria, ciò che è certo è che:

- i lettori hanno identificato il native advertising come un contenuto di alta qualità

- l’alta qualità del contenuto ha aumentato anche il senso di fiducia nei confronti del brand

L’alta qualità dei contenuti è il presupposto di realizzazione dei contenuti editoriali sponsorizzati, in quanto si tratta di un fattore distintivo rispetto agli advertorial, degli articoli a pagamento dove gli sforzi editoriali non sono consistenti. È chiaro quindi che a produrre i contenuti siano più che altro le redazioni delle grandi testate editoriali, spesso con personale giornalistico dedicato, come nel caso dei Guardian Labs del Guardian, il Times Brand Studio del New York Times, la redazione di Buzzfeed oppure Brandvoice di Forbes (Wegert, 2015). Le due caratteristiche fondamentali dei contenuti editoriali sponsorizzati sono l’originalità e la credibilità, necessarie per aumentare la percezione positiva sia nei confronti del brand inserzionista sia nei confronti dell’editore che ospita lo spazio pubblicitario. Per gli editori, in particolare, l’aspetto più importante è preservare non solo lo stile grafico del sito web, ma anche lo standard editoriale, in termini di storytelling, cui i lettori abituali sono fidelizzati.

Come cambia il lavoro degli editori con il native advertising

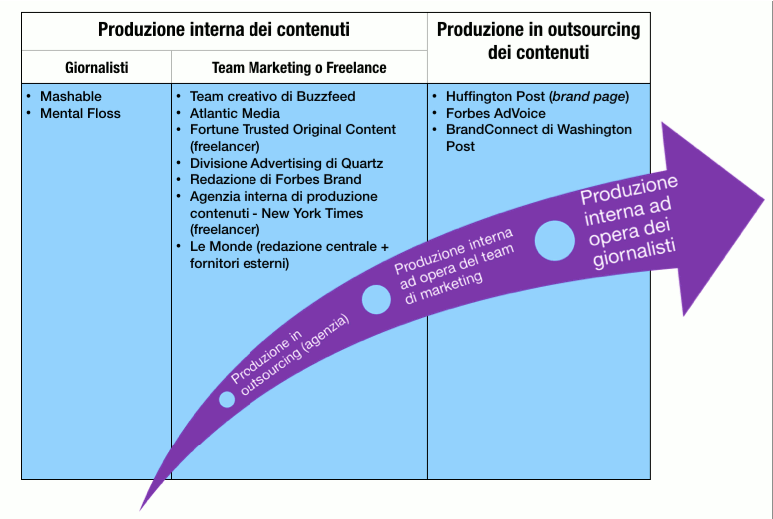

Un paper di ricerca di Matteo e Dal Zotto del 2015 riporta il flusso di lavoro a cui sono sottoposti gli editori, precisando che molti brand preferiscono affidarsi direttamente alla stesura dei contenuti da parte della redazione in quanto riescono a riflettere lo stile della rivista, e quindi a rendere la pubblicità più “native”.

Tuttavia, sempre più redazioni si stanno avvalendo della collaborazione di un team di marketing integrato, che ha il compito di creare contenuti su misura per i brand: per fare intendere la portata di questo fenomeno, basti pensare al fatto che il Times Brand Studio del New York Times è passato dai nove impiegati di metà 2013 ai 35 del 2015, e che un terzo del personale del dipartimento “Advertising” è stato sostituito da nuovi dipendenti con un’età media inferiore e con competenze legate alla comunicazione digitale. Una parte del lavoro viene anche esternalizzato ai freelance, ai quali vengono somministrati degli argomenti su cui possono scrivere gli articoli. Nella tabella sottostante una categorizzazione del flusso di produzione dei contenuti editoriali sponsorizzati:

Figura 3. Flusso di produzione editoriale ai tempi del native advertising. Fonte: Matteo e Dal Zotto (2015), rielaborazione personale dell’autore.

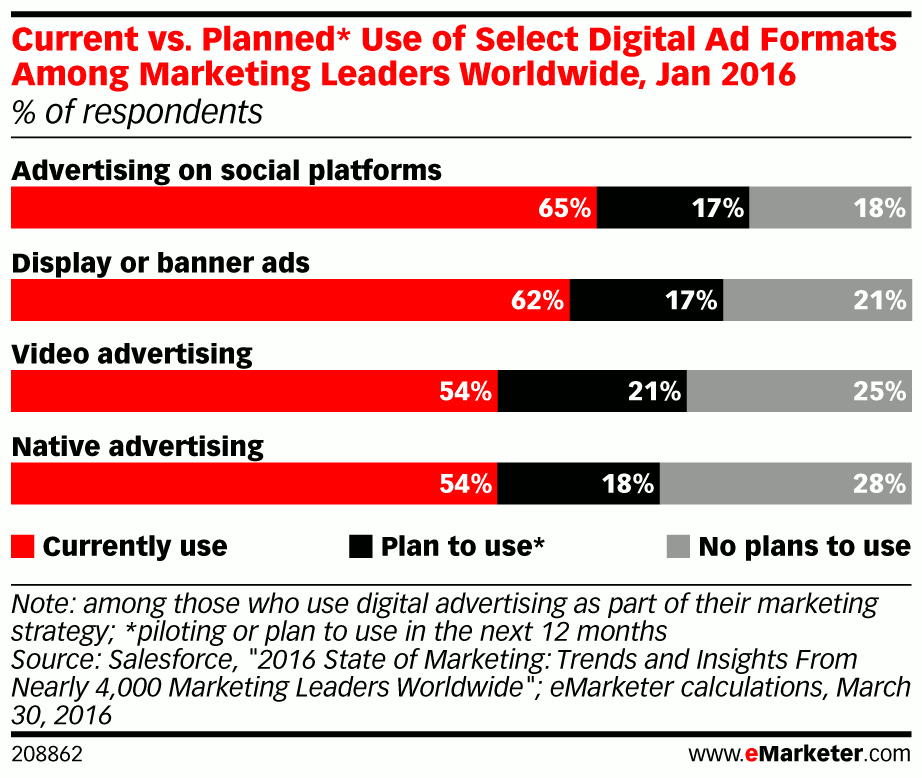

Presto proporremo un focus su come rendere i contenuti di native advertising efficaci nell’ecosistema digitale del 2017, grazie all’integrazione con le buone pratiche del content marketing e con i meccanismi di online advertising a performance. Per il momento basti sapere che una delle ricerche più recenti del 2017 sottolinea come il native advertising sia il formato preferito dagli inserzionisti per i propri investimenti pubblicitari, come sottolinea Joe Lazauskas proponendo questa ricerca di eMarketer:

Il native advertising è un formato pubblicitario i cui confini sono certamente sfumati, anche se abbiamo provato a mettere ordine, ma comprendere con esattezza gli ambiti di applicazione di questa disciplina consente alle aziende di diffondere più coerentemente la propria strategia di content marketing, e agli editori di trovare nuove forme di monetizzazione dei propri spazi, nel pieno rispetto della propria audience e della propria linea editoriale.